2026.01.28

Stringed instrument in Satsuma

薩摩琵琶

About “Satsumabiwa”

薩摩琵琶とは

薩摩琵琶は、日本の琵琶の一種です。その起源はペルシャの楽器「バルバット」から中国を経て日本に伝来し、薩摩の地で独自の発展を遂げました。

源頼朝の命により薩摩の守護となった島津忠久公が盲僧 宝山検校と共に薩摩へ下向したことを契機として、16世紀には加世田の一領主であった島津忠良公(日新公)によって現在の四絃四柱の形に確立されました。薩摩では武士のたしなみとして「天吹」と共に伝承され、戦の鎮魂や教育に用いられてきました。

薩摩琵琶の特徴は、力強い語りと豪快な撥捌きによる荒々しくも繊細な音色です。現在は島津義秀が演奏活動や後進の指導を通して、その伝統と魅力を現代に伝えています。

薩摩琵琶の構造

Planning and operation

弾奏会の企画・運営

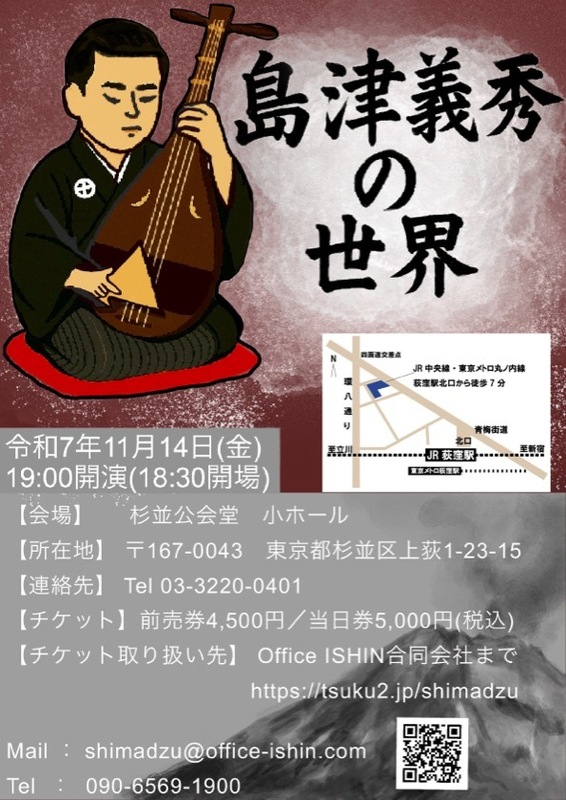

薩摩琵琶弾奏家である島津義秀は、薩摩琵琶の魅力を広く伝えるために、精力的に弾奏会を企画・運営しております。先祖である島津義弘公の武勇伝や、薩摩の歴史や文化を題材とした演目を、力強い語りと繊細な琵琶の音色で表現し、聴衆を魅了します。

全国各地で独演会や弾奏会を開催して、多くの方々に薩摩琵琶の魅力をお伝えしています。独演会では、舞台に立つことへの強い思いを胸に、渾身の演奏を披露しております。また、歴史的な施設や文化施設など、様々な場所でコンサートを開催し、地域の方々との交流を深めています。

さらに、月に一度、定期的に薩摩琵琶の会を開催しており、より身近な形で薩摩琵琶に触れる機会を提供しています。これらの弾奏会を通じて、薩摩琵琶の伝統と革新を追求し、その芸術性を高める活動を続けております。

Teaching Activities

琵琶講師活動

島津義秀は次世代への薩摩琵琶の伝承にも力を注いでおり、琵琶講師としても活動しております。大学入学時に薩摩琵琶弾奏者の川野虎男師に師事したことが自身の薩摩琵琶の道を開く原点となりました。

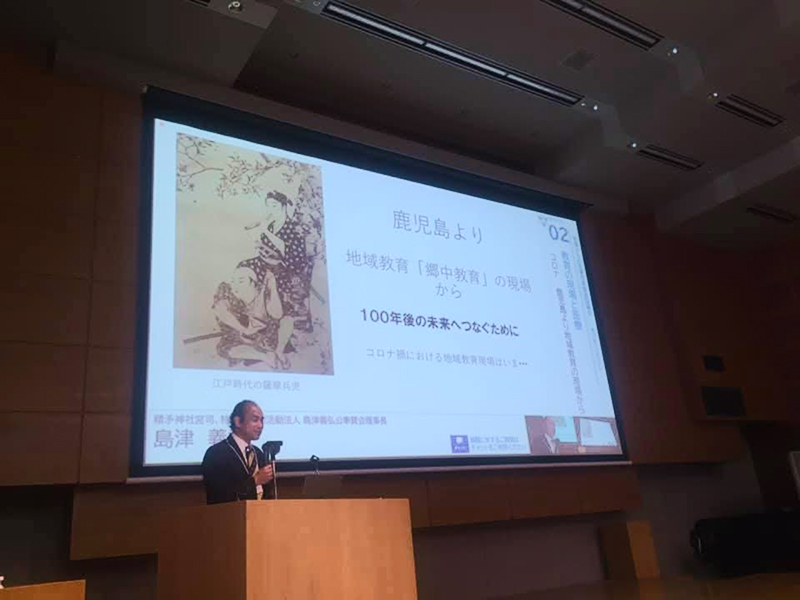

その経験を活かし、青少年健全育成の場である「青雲舎」を復興させることに尽力しています。また、地元大学や短大などの非常勤講師として教鞭を執り、学生たちに薩摩の歴史や文化、そして薩摩琵琶の魅力について講義を行っています。

これらの活動を通じて、薩摩琵琶の伝統的な奏法はもちろんのこと、その歴史的背景や精神性を伝え、後継者の育成に努めております。薩摩琵琶に興味を持つ人々に対し、演奏技術の指導だけでなく、薩摩の武士道の精神や先人たちの想いを共有する機会を提供しています。